Lautstärke im Fokus: Wie Sie das Geräusch Ihrer Dunstabzugshaube und Kleinraumventilatoren richtig einschätzen

In einer Welt, die von einer ständigen Geräuschkulisse umgeben ist, spielt die richtige Einschätzung der Lautstärke von Dunstabzugshauben und Kleinraumventilatoren eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden in unseren Wohnräumen. Die Fähigkeit, den Geräuschpegel dieser Geräte richtig einzuschätzen, kann wesentlich dazu beitragen, eine angenehme und ruhige Umgebung zu schaffen. In diesem Artikel beleuchten wir die Bedeutung der korrekten Beurteilung der Lautstärke und diskutieren Maßnahmen zur Beurteilung der Geräuschemission.

Auswirkungen von Lärm auf die Lebensqualität

Lärm kann unsere Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Ständiges Brummen und Rauschen können stressig sein, den Schlaf stören und sogar langfristige Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben. Eine korrekte Einschätzung und Kontrolle der Geräuschpegel können dazu beitragen, ein ruhiges und angenehmes Wohnumfeld zu schaffen.

Wie ist das Geräusch einer Dunstabzugshaube oder eines Kleinraumventilators zu bewerten?

Jedes Gerät mit Motor und beweglichen Teilen macht Geräusche. Gerade wenn wir Ruhe und Entspannung suchen, zum Beispiel zu Hause, merken wir das. Auch eine Dunstabzugshaube oder ein Abluftventilator verursachen Geräusche, aber wie laut sind sie wirklich? Das steht in der Bedienungsanleitung und manchmal auch auf der Verpackung. Wir erklären, wie man den Geräuschpegel eines Abluftventilators oder einer Dunstabzugshaube richtig interpretiert und welche Fehler man bei eigenen Messungen vermeiden kann.

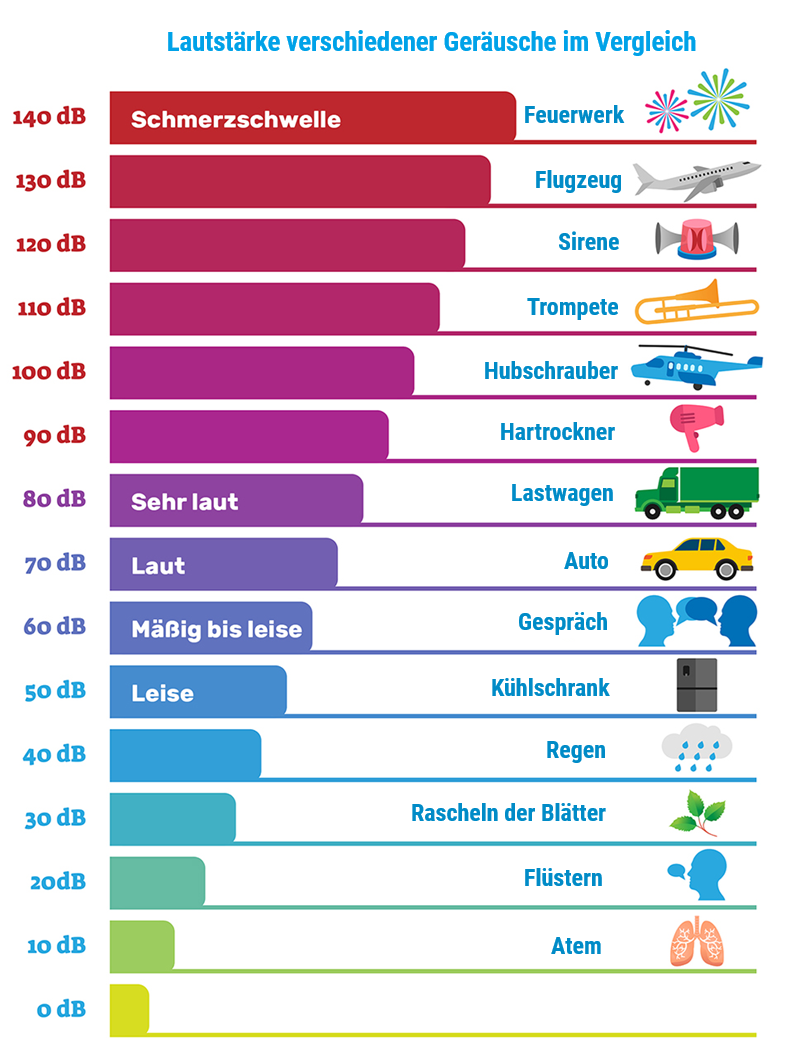

Es ist ja allgemein bekannt, dass Lärm eine ganze Reihe von Fremdgeräuschen ist, die sich negativ auf den menschlichen Körper auswirken. Den Geräuschpegel kann man mit geeigneten Geräten wie zum Beispiel Geräuschpegelmessern messen. Solche Geräte haben eingebaute Mikrofone. Damit kann man den Druck von Schallschwingungen erfassen, in elektrische Signale umwandeln und in Volt messen. Die Daten werden dann in Dezibel (dB) und akustischen Dezibel (dBA) angezeigt.

Leider besitzen nur wenige einen Geräuschpegelmesser. Aber fast jeder hat ja auch ein Smartphone, das man als Geräuschpegelmesser verwenden kann. Dazu muss man nur eine spezielle Smartphone-App installieren, die ziemlich viel kann. So kann man mit dem Smartphone den Geräuschpegel eines laufenden Ventilators messen und bekommt dann die Daten in Dezibel angezeigt. Wenn man dann die erfassten Daten mit den Angaben auf der Verpackung und in der Anleitung vergleicht, kann es zu einer überraschenden und möglicherweise verwirrenden Abweichung kommen.

Was sind die Gründe dafür?

Als erstes sollten wir klären, was Dezibel eigentlich sind. Wir haben oben schon mal erwähnt, dass es da verschiedene gibt, nämlich akustische und physikalische Dezibel. Normalerweise liefern Smartphone-Apps Daten in dB, während Hersteller von Lüftungsgeräten in ihren Betriebsanleitungen und Verpackungen Daten in dBA angeben, die deutlich niedriger sein können als die ersteren. Wie werden diese akustischen Dezibel eigentlich gemessen?

Mit einem Geräuschpegelmesser kann man den Geräuschpegel an einem bestimmten Punkt im Raum messen. Also misst er den Geräuschpegel? Nicht ganz. Wie laut ein Geräusch ist und wie es von einer Person wahrgenommen wird, hängt davon ab, wie sie hört. Die Lautstärke hängt nämlich nicht nur davon ab, wie laut ein Geräusch ist, sondern auch davon, wie die Schallwellen aufgebaut sind, welche Frequenzen sie haben, wie der Klang insgesamt klingt, wo der Schall auftrifft, wie lange er anhält und sogar davon, zu welcher Tageszeit er auftrifft. Ein leises Geräusch, das tagsüber überhaupt nicht stört, kann nachts als unangenehmer Lärm wahrgenommen werden. So reagieren unsere Ohren unterschiedlich auf Geräusche verschiedener Frequenzen. Schallschwingungen mit einer Frequenz von 1000 bis 3000 Hz werden am besten wahrgenommen, und wenn die Frequenz sinkt oder steigt, nimmt die Empfindlichkeit ab. Besonders stark ist der Abfall der Empfindlichkeit in den niedrigsten und höchsten Frequenzbereichen. Deshalb werden Geräusche mit gleicher Intensität, aber unterschiedlichen Frequenzen als Geräusche mit unterschiedlicher Lautstärke wahrgenommen. Um die Ergebnisse von objektiven Geräuschmessungen der subjektiven Wahrnehmung einer Person anzunähern, wird der Schalldruckpegel bei unterschiedlichen Frequenzen korrigiert. Solche Änderungen sind international genormt und heißen A-Bewertung. Die gewichteten Schalldruckpegel werden in dBA gemessen, also als A-gewichtete Dezibel.

Grund zwei: unterschiedliche Bedingungen für die Geräuschmessung

Wenn du eine App zum Messen des Geräuschpegels auf deinem Smartphone installiert hast, scheint es einfach zu sein, den Geräuschpegel eines laufenden Geräts zu messen: Du öffnest die App, bringst das Telefon näher an die Geräuschquelle und die Daten erscheinen sofort auf dem Bildschirm. So denken wahrscheinlich die meisten Benutzer. Viele machen da einen großen Fehler.

Die Hersteller nutzen für die Geräuschpegelmessung keine Smartphones. Die bestehenden Vorschriften besagen, dass sie ihre Produkte gemäß den internationalen ISO-Normen testen müssen. So kann man sicher sein, dass alle technischen Daten, die von verschiedenen Herstellern angegeben werden, unter den gleichen Bedingungen ermittelt werden. So kann man sicher sein, dass die Ergebnisse nicht durch die Personen verfälscht werden, die die Tests machen. So kann der Verbraucher die Eigenschaften verschiedener Geräte desselben Typs vergleichen. Auch die Bedingungen für die Prüfung des Gerätegeräuschs sind in internationalen Normen festgelegt.

Die Tests finden in einem zertifizierten Labor in einer speziellen, schallgedämpften Kammer statt. So können wir sicher sein, dass wir nur die Geräusche des Geräts selbst messen und keine Störgeräusche oder Schallwellenreflexionen von anderen Objekten. Als Messinstrument wird ein zertifizierter Schallpegelmesser verwendet. Damit wird der Geräuschpegel am Einlass und Auslass des Geräts sowie in einer bestimmten Entfernung davon gemessen – bei Null (am Gerät selbst), in einer Entfernung von 1 und 3 Metern, manchmal auch 10 Metern oder mehr. Die Daten werden dann korrigiert (A-bewertet) und anschließend in die Datenblätter zur Geräuschleistung des Geräts aufgenommen.

Inzwischen messen Smartphones und herkömmliche Schallpegelmesser, die jeder verwenden kann, den Lärm eines Lüftungsgeräts. Dabei werden die oben beschriebenen Nuancen aber nicht berücksichtigt. Diese Ergebnisse sind also nicht objektiv. Zum Beispiel gibt es in jedem Raum immer Hintergrundgeräusche sowie Wände, Decken und verschiedene Objekte, die Geräusche reflektieren. Deshalb reagieren Schallpegelmesser auf allgemeine Schallschwankungen. Der Benutzer nimmt also nicht den Geräuschpegel des Geräts wahr, sondern den Lärmgrad an einem bestimmten Ort. Auch der Abstand zum Gerät spielt eine Rolle. Je nachdem, wie weit weg man misst, ist der Schall anders. Wenn der Nutzer den Geräuschpegel eines Ventilators in 20 cm Entfernung misst und dann die Daten mit den Angaben im Datenblatt oder auf der Verpackung in 1 und 3 m Entfernung vergleicht, wird er überrascht und vielleicht auch enttäuscht sein, denn die gemessenen Werte werden mit Sicherheit höher sein als die vom Hersteller angegebenen. Und wenn man die Werte nicht von Dezibel in A-bewertete Dezibel umrechnet, ist der Unterschied noch größer.

Wenn Schallpegelmesser und Smartphones mit entsprechenden Smartphone-Apps für ein bestimmtes technisches Gerät kein korrektes Ergebnis liefern, macht es dann überhaupt Sinn, sie zu verwenden? Im Großen und Ganzen wurden diese Geräte und Apps ja eigentlich dafür entwickelt, den Geräuschpegel an einem bestimmten Punkt im Raum zu messen. Man kann sie trotzdem noch nutzen, um den Geräuschpegel verschiedener Produkte zu messen. Man kann sie zum Beispiel nutzen, um den Gesamtgeräuschpegel von zwei oder mehr Geräten unter gleichen Bedingungen (hier und jetzt) zu vergleichen. So kann man ganz einfach sehen, welches Gerät leiser oder lauter ist. Diese Funktion ist echt praktisch, wenn man laute Geräte auswählen und prüfen will. Allerdings macht es keinen Sinn, die Messwerte von Schallpegelmessern mit Labormessungen zu vergleichen.

Unterschiede zwischen Kleinraumventilatoren

Kleinventilatoren gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Einige sind leise und unauffällig, während andere wie ein startendes Flugzeug klingen können. Die Kenntnis der Unterschiede hilft bei der Auswahl des richtigen Modells. Neue Technologien ermöglichen leisere und effizientere Kleinventilatoren, die kaum zu hören sind. Machen Sie sich bereit, den Wind des Wandels in Sachen Lärmminderung zu spüren!

Referenz

Die Schallleistung sagt uns, wie viel Energie von einer Schallquelle pro Zeiteinheit übertragen wird. Die Einheit dafür ist Watt (W). Weil die Leistung einer Schallquelle ganz schön unterschiedlich sein kann, verwendet man normalerweise eine logarithmische Skala für die Schallleistungspegel. Die Werte werden dann in Dezibel (dB) und A-bewerteten Dezibel (dBA) angegeben. Der Schallleistungspegel hängt nicht davon ab, wo das Gerät steht, wie die Umgebung klingt und wie weit der Messpunkt weg ist.

Die Schallintensität zeigt an, wie viel Energie pro Zeiteinheit und pro Quadratmeter von einer Schallwelle übertragen wird. Die Einheit dafür ist Watt pro Quadratmeter, also W/m².

Und dann gibt es noch den Schalldruck. Schall ist nichts anderes als eine Schwankung des Luftdrucks, die wir als Schall wahrnehmen, weil sie von unseren Hörorganen registriert wird. An jedem Punkt im Raum erzeugen Schallwellen einen bestimmten Druck, der in Pascal (Pa) gemessen wird. Wie hoch der Schalldruck ist, hängt von verschiedenen Dingen ab. Zum Beispiel von den akustischen Eigenschaften der Umgebung, der Fähigkeit des Raums, Schall zu reflektieren, und davon, wie weit weg man von der Schallquelle ist. Der Schalldruckbereich ist auch ziemlich breit (von der Hörschwelle von 2×10⁻⁵ Pa bis 20 Pa). Deshalb verwendet man bei Berechnungen die logarithmische Skala der Schalldruckpegel und schreibt die Werte in dB und dBA auf.

Die Lautstärke ist eine Frage der Wahrnehmung. Wie laut etwas klingt, hängt davon ab, wie intensiv der Schall ist und in welchem Frequenzbereich er liegt. Wenn die Frequenz gleichbleibt, wird der Ton mit der Zeit lauter. Wenn die Intensität gleichbleibt, sind Töne im Frequenzbereich von 700 bis 6000 Hz am lautesten. Der Lautstärkepegel Null entspricht einem Schalldruck von 2 * 10⁻⁵ Pa und einer Schallintensität von 10⁻¹² W/m² bei einer Frequenz von 1 kHz.